«La rabbia è carica di informazioni e di energia»: scriveva così Audre Lorde nel 1981 (1).

È l’idea – fondamentale per il movimento femminista – che, per le soggettività oppresse, non solo sia legittimo provare ed esprimere rabbia ma anche che, collettivamente, sia possibile farne un buon uso politico, creativo e liberatorio.

Eppure sulla rabbia (in particolare, sulla rabbia provata dalle donne e dalle soggettività femminilizzate) pesa una forte stigmatizzazione sociale che ne limita l’espressione, anche quando naturale conseguenza di oppressioni e violenze subite, sistemiche e strutturali.

Declassata a emozione negativa, che necessariamente si esprime in manifestazioni aggressive, la rabbia risulta così un sentimento primitivo, impulsivo e inappropriato.

Soprattutto nella sfera pubblica, si impone una precisa pretesa sociale: se proprio la rabbia femminile/femminista deve essere manifestata, che avvenga in modalità composte, educate e razionali, senza esagerazioni.

Che si rinunci, cioè, a proteste e rivendicazioni e si avanzino, piuttosto, delle richieste (di diritti, di ascolto) entro una cornice istituzionale già prevista e che, in ogni caso, devono essere approvate o concesse da altri.

A fronte di tutto ciò, il pensiero e il movimento femminista ha operato una riappropriazione della rabbia che ha portato, da una parte, a un suo ripensamento concettuale e, dall’altra, alla rivendicazione della sua legittimità in termini di azioni e pratiche politiche.

La rabbia implica sempre una irrazionalità incontenibile e dannosa?

Se è così, è necessariamente da condannare o è, invece, giusto rivendicare un “diritto alla rabbia”?

Seguendo Elsa Dorlin in Una filosofia della violenza (2), è possibile leggere la società come strutturata su un rapporto di forze diseguale: alcuni gruppi detengono ed esercitano un uso della violenza, considerato legittimo, a scapito di altre persone, a cui questa possibilità viene fortemente limitata.

Questa divisione impari è carica di conseguenze, perché non solo comporta che alcune categorie esercitino violenza e altre la subiscano, ma aggiunge che certe soggettività vengano ritenute degne di essere difese a scapito di altre, sacrificabili e violentabili.

Per Dorlin, è pertanto necessario che le donne (e tuttə coloro che subiscono oppressioni) si chiedano:

«Cosa fa la violenza, giorno dopo giorno, alle nostre vite, ai nostri corpi e ai nostri muscoli? E a questi ultimi, a loro volta, cosa è consentito fare all’interno della violenza e attraverso di essa?» (3).

A chi è vittima di violenza strutturale – come discriminazioni, emarginazione, sessismo – non rimane infatti altra scelta che imparare a difendersi: anziché riporre la speranza nell’idea che le cose cambieranno con il tempo o che saranno concesse da altri, operare tattiche di autodifesa.

Perché è illusorio pensare di schivare le conseguenze della violenza patriarcale senza battersi.

Ne consegue che si ricorrerà, talvolta, anche alla rabbia a scopo difensivo o provocatorio e, soprattutto, in modo politico.

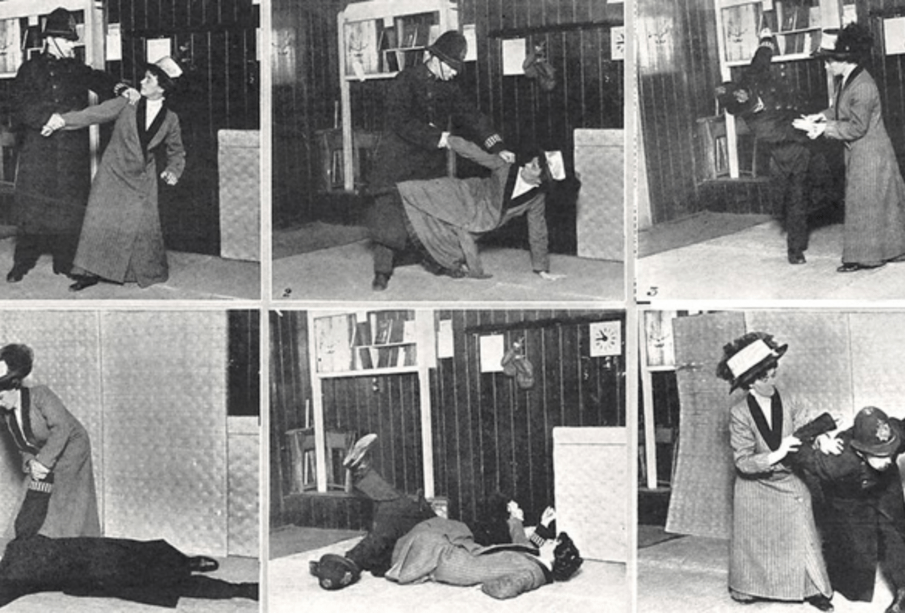

La storia dell’autodifesa femminista è, in questo senso esemplare. Pratica di lunga data, trova un momento emblematico all’interno del movimento suffragista inglese, già all’inizio del Novecento.

Guidate, in particolare, da Edith Garrud (4), le suffragiste inglesi imparano e interpretano, infatti, le arti marziali come strumento di autodifesa utile a rispondere agli arresti e alla violenza della polizia durante meeting politici e azioni urbane.

A partire dal ju-jitsu, elaborano tecniche di combattimento divenute poi note come “suffrajitsu”, che sfruttano il pregiudizio sessista secondo cui le donne non sarebbero capaci di difendersi fisicamente, creando effetti sorpresa e disorientamento negli aggressori: tagliano le bretelle ai poliziotti così che abbiano le mani occupate nel tenersi i pantaloni, distraggono e accecano momentaneamente i loro cavalli e utilizzano oggetti femminili di uso quotidiano (ombrelli, tacchi, spille) come armi di difesa.

Da queste sperimentazioni pratico-politiche, nel 1910 viene pubblicato un un vero e proprio manifesto politico (The World We Live In. Self-Defense!, da cui questo articolo trae una parte del titolo) in cui le arti marziali vengono promosse come tecniche utili e necessarie per il raggiungimento di un’uguaglianza di genere (5).

Seguendo Dorlin, è possibile leggere tale manifesto alla stregua di una filosofia pragmatica di impostazione antinazionalista: dal momento che lo Stato viene ritenuto causa principale dell’oppressione femminile e responsabile della sua legittimazione politica, per questa generazione di femministe non è immaginabile che il superamento di tale oppressione avvenga in modo pacifico e non conflittuale.

«È vano chiedergli [allo Stato] giustizia perché è precisamente la prima istanza che istituzionalizza l’ingiustizia sociale. È quindi illusorio mettersi sotto la sua protezione poiché produce e sostiene gli stessi dispositivi che rendono vulnerabili [le donne]. È persino insensato affidarvisi (…) poiché è precisamente lo Stato ad armare chi colpisce» (6).

Da questa prospettiva, usare la rabbia passando alla violenza per autodifesa e rivendicazione non è solo efficace ma l’unica conseguenza logica di questo stato di cose perché, chiudendo, così come si è iniziato, con Lorde:

«ogni donna ha (infatti) un arsenale politico ben fornito, potenzialmente utile contro quelle oppressioni, personali e istituzionali, che fanno esistere quella rabbia stessa» (7).

Riprendiamoci, allora, la rabbia, collettivamente, direzioniamola con precisione, non solo per difenderci ma per liberarci, insieme.

(1) A. Lorde, Gli usi della rabbia in Sorella Outsider. Scritti politici, Meltemi, Roma, 2022, p. 132 (versione ebook).

(2) E. Dorlin, Difendersi. Una filosofia della violenza, Fandango, Roma, 2020.

(3) Ivi, p. 31 (versione ebook).

(4) Edith Margaret Williams Garrud (Bath, 1872 – Bromley, 1971), conosciuta come Edith Garrud, è stata un’importante suffragista inglese. In particolare, è stata colei che ha insegnato alle suffragiste l’arte marziale del ju-jitsu. A Londra, tenne infatti corsi di autodifesa all’interno del Suffragettes-Self Defence Club. Per la Women’ s Social and Political Union creò, inoltre, un servizio d’ordine segreto (Bodyguard Society) per proteggere dalla polizia le attiviste durante i meeting politici e le azioni portate avanti dal movimento.

(5) Una copia del manifesto originale è consultabile al seguente qui.

(6) E. Dorlin, Difendersi, p. 130 (versione ebook).

(7) A. Lorde, Gli usi della rabbia, p. 131 (versione ebook).

Immagina di copertina con utilizzo non commerciale. La redazione rimane a disposizione https://autonomies.org/2019/03/the-suffragettes-self-defence-as-self-making/

Un’altra cena rovinata

25 Luglio 2024Blanchard vs. Blanchard: un matricidio moderno

21 Luglio 2024Il pozzo della solitudine

19 Luglio 2024

-

Il femminismo radicale di Shulamith Firestone

3 Dicembre 2023 -

Migrazione: cosa significa essere un bambino?

10 Giugno 2019 -

Caparezza uno di noi

17 Maggio 2021

Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Privacy PolicyCookie Policy